高齢者の整理に向き合う

はじめは「整理収納」のサポートを通して、個人やメディアに対応しておりましたが、モノを動かすだけ、主観でグッズを買い込んでサポートするだけ何も変わらない、根本の暮らしやご家族の背景にも関わっているわけです。「モノとココロの整理術」を®商標登録して活動。

中でも暮らしの声を聴きながら相談を受けていくこと、「片付け×社会課題」と捉えて活動を進めていくことが私にとってもピタッとくる動きでした。

なぜ、整理収納のアドバイザーから「空き家問題」にいくのか・・と不思議に感じた仲間も多かったように思います。

それは、私の生き方だったのでしょう。

生まれた時から高齢者がいて、それを看る親の姿を見て育ち、そこにある親族間問題やモノの出入り、

曾祖母の看取り、祖父のボケ(認知症なんて言葉はまだありませんでした)に向き合い、

祖母を取り巻く親族間の課題、長男夫婦である親の真摯な姿と親族間の葛藤、祖父母の看取り。

同時期に父の長い介護・・・このあたりから「高齢期の困った」を書き留めた「エンディングプラスノート」を自主制作し、印刷会社に依頼。セミナーで使用を始めたのが、2010年のこと。やがて、元気だったはずの母の余命宣告で、悩んだ結果、告知をしないと子供で決めました。

在宅看取り・・・私も60歳になる時であったので、母の最期からの学びは特に大きかったですね。

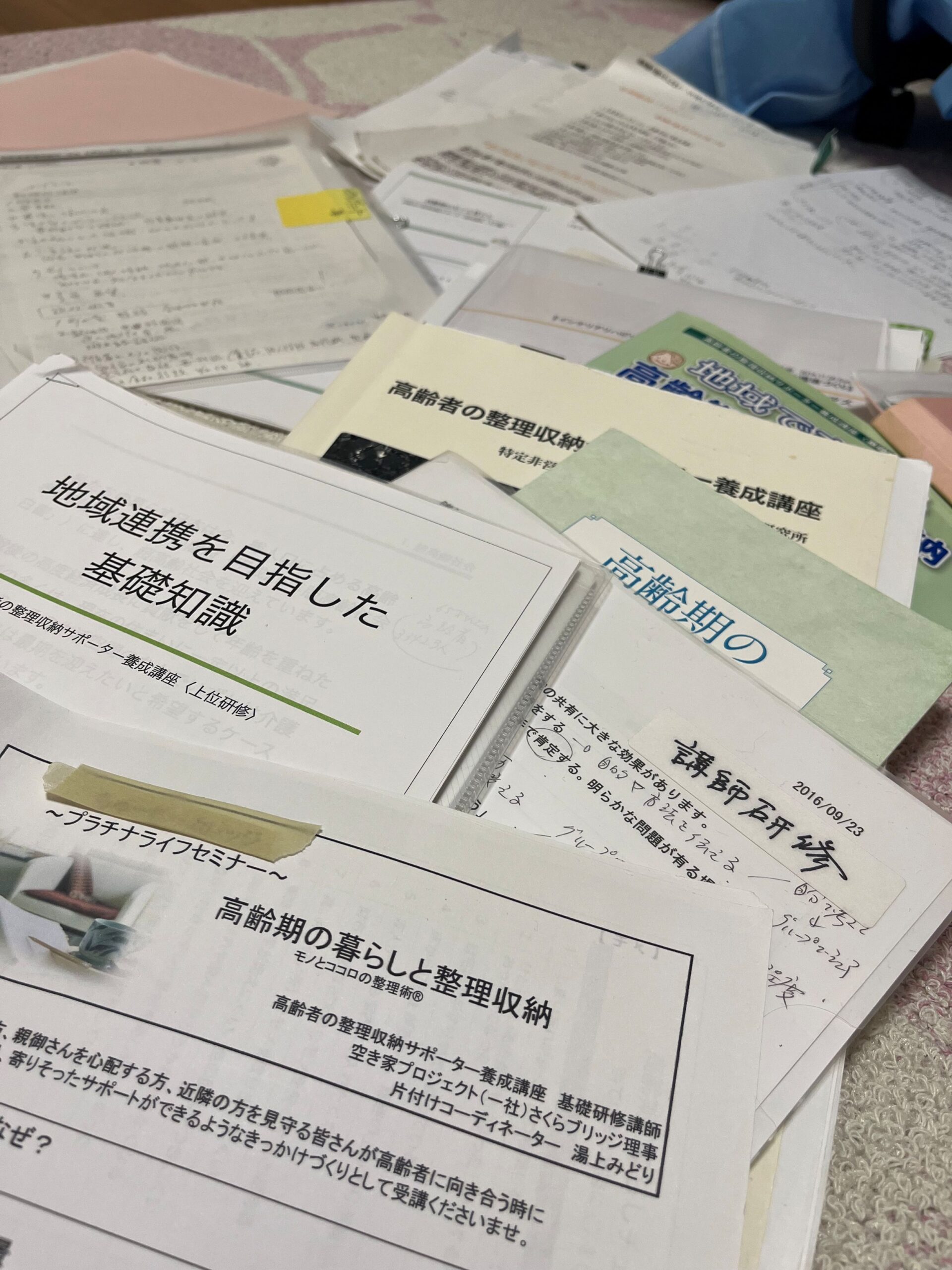

高齢期の学習の場との出会い、講師研修にもチカラ

池田先生のインテリアリハビリテーションとの出会いは、これまで長く個人的に沸々と感じてきた「高齢者の整理、片づける・生き方」を明確にしてくれて、また高齢者の整理収納サポーターでは上位研修講師研修を受けて力をつけた。のちには全国の仲間の講師とのつながりを深めました。

「空き家予備軍対策」において私のまとめた考え方としても、大きく影響を与えてくれたものだと思っています。古いテキストや、色褪せ気味な私の手書き研修レポートもあります。これを見返さない手はない!

空き家課題における高齢者のフェーズは変わってきました。

所有者層の年代、抱える課題も多岐にわたります。予備軍である高齢者の年代と課題も「次のフェーズ」にきました。

さらに研究を重ねて、向き合っていかねばと思っています。